- Patient/Besucher

- Zuweisende

- Unser Angebot

- Klinik Arlesheim

- Medien

- Karriere

- Offene Stellen

- Ausbildungen in der Klinik Arlesheim

- Pflege FH

- Dipl. Pflegefachfrau / Pflegefachmann HF

- Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ

- Medizinische Praxisassistentinnen /-assistenten MPA EFZ

- Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ

- Fachfrau/Fachmann Hotellerie-Hauswirtschaft EFZ

- Restaurantangestellte / Restaurantangestellter EBA

- Köchin/Koch EFZ

- Gärtnerin/Gärtner EFZ

- Kauffrau/Kaufmann EFZ

- Informatikerin/Informatiker EFZ - Fachrichtung Plattformentwicklung

- Assistenzärztinnen/-ärzte und Unterassistentinnen/-assistenten Innere Medizin und Psychosomatik

- Ärzt:innenausbildung

- Weiterbildung

- Praktika

- Zivildienst

- Freiwilligenarbeit

- Blog

Forschungsabteilung der Klinik Arlesheim

Mit dem übergeordneten Ziel, die Anthroposophische Medizin zu evaluieren, untersucht die Forschungsabteilung Behandlungskonzepte und therapeutische Verfahren der Anthroposophischen Medizin im allgemeinen und insbesondere solche, die in der Klinik Arlesheim angewendet werden.

Die Anthroposophische Medizin versteht sich als eine moderne Integrative Medizin. Unter Integrativer Medizin wird die Kombination von Behandlungen der konventionellen Medizin mit Verfahren der komplementären Medizin verstanden. Die Anthroposophische Medizin verwendet neben medikamentösen Therapien auch nicht-pharmakologische Therapien, wie pflegerische Therapien, Rhythmische Massage, Physiotherapie, Psychotherapie, Biographie-Arbeit und psychoonkologische Betreuung, Eurythmietherapie (Heileurythmie), Künstlerische Therapien wie Mal- und Gestaltungs- bzw. Plastiziertherapie, Musiktherapie, therapeutische Sprachgestaltung und Sprachtherapie, die allesamt an unserer Klinik praktiziert werden 1 2.

Nach der Definition des Konsortiums der akademischen Zentren für integrative Medizin in der USA (CAHCIM) berücksichtigt die Integrative Medizin evidenzbezogene geeignete Therapien aus der konventionellen und komplementären Medizin. Sie berücksichtigt die gesamte Medizin und fußt auf einer Heilungs-Orientierung, integriert die Patientenperspektive sowie betont die Bedeutung der Arzt/Therapeuten-Patientenbeziehung 3. Aus Sicht der Anthroposophischen Medizin ist noch darüber hinaus die biographische Situation der Patienten von besonderer Bedeutung 1.

Diese besonderen Charakteristika der Integrativen Medizin im Allgemeinen und der Anthroposophischen Medizin im speziellen reflektieren die Forschungsfragen und Forschungsmethoden, welche die Forschungsabteilung der Klinik Arlesheim in ihren diesbezüglichen Forschungsprojekten berücksichtigt.

In diesen Forschungsarbeiten untersucht sie Konzepte sowie nicht-pharmakologische und pharmakologische Therapien aus der Anthroposophischen Medizin und Integrativen Medizin. Dabei erfolgt gerade auch im klinischen Zusammenhang bei chronischen Erkrankungen oft eine Behandlung mittels multimodaler integrativmedizinischer Therapien. Um diesen Ansatz auch methodisch abzubilden, erfassen wir multidimensional die Patienten-Perspektive mittels (Patient-reported Outcomes) z.B. durch Fragebögen die Lebensqualität, Symptomlast sowie die Ausprägung der Selbstheilungsressourcen und der autonomen Regulation erfassen. Diese werden ergänzt mit physiologischen Messmethoden, welche die Tagesrhythmik und autonome Funktionen in unterschiedlichen Dimensionen erfassen können.

In diesen Forschungsarbeiten untersucht sie Konzepte sowie nicht-pharmakologische und pharmakologische Therapien aus der Anthroposophischen Medizin und Integrativen Medizin. Dabei erfolgt gerade auch im klinischen Zusammenhang bei chronischen Erkrankungen oft eine Behandlung mittels multimodaler integrativmedizinischer Therapien. Um diesen Ansatz auch methodisch abzubilden, erfassen wir multidimensional die Patienten-Perspektive mittels (Patient-reported Outcomes) z.B. durch Fragebögen die Lebensqualität, Symptomlast sowie die Ausprägung der Selbstheilungsressourcen und der autonomen Regulation erfassen. Diese werden ergänzt mit physiologischen Messmethoden, welche die Tagesrhythmik und autonome Funktionen in unterschiedlichen Dimensionen erfassen können.

Auf diese Weise finden aktuell Untersuchungen zu Wirkungen, Zweckmässigkeit, Konzepten und in Planung zur Wirksamkeit der therapeutischen Verfahren statt. Dabei werden auch Aspekte der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt. Die Forschungsprojekte werden interprofessionell mit Ärztinnen und Ärzten, Therapeutinnen und Therapeuten, Pflegenden und anderweitig unterstützenden Mitarbeitenden durchgeführt.

Die Projekte finden häufig in Kooperation mit Universitäten, anderen Kliniken und Forschungseinrichtungen statt.

Das richtige Design klinischer Studien, die korrekte Anwendung von Methoden, die vernünftige und sinnvolle Datenerhebung, sowie die Einhaltung ethischer Richtlinien stellen Voraussetzungen dar, um wissenschaftliche Fragestellungen beantworten zu können. Dabei liegt unser Fokus auf klinische Forschung, Versorgungsforschung und Validierungsuntersuchungen. Methodisch erfolgen Fragebogenerhebungen und physiologische Messungen sowie Datenbankauswertungen klinischer Routinedaten.

Die Forschung an unserer Klinik wird finanziert durch Zuwendungen von Stiftungen und Spenden.

Hauptausrichtung unserer Forschung

Saluto- und Hygiogenese

Einen hervorgehobenen Stellenwert für die Forschungsabteilung der Klinik Arlesheim hat die Evaluationen der menschlichen Selbstheilungskräfte, da deren gezielte Anregung und Unterstützung in fundamentaler Weise die eher pathogenetisch orientierte symptomfokussierte Behandlung ergänzt. Zudem haben sie gerade auch im therapeutischen Ansatz der Anthroposophischen Medizin eine hervorgehobene Bedeutung. Wir unterscheiden dabei die eher psychische und mental orientierte Salutogenese mit der Erfassung z.B. des Sense of Coherence nach Antonovsky 4 oder Konzepten der Internen Kohärenz (ICS) 5 von der mehr physiologisch orientierten Hygiogenese 6. Die daran beteiligten Regulations- und rhythmologischen Prozesse können u.a. mittels Normalisierungsuntersuchungen erfasst werden 7. Ferner besteht die Möglichkeit hier mittels neuerer reliabler (verlässlicher) und valider Fragebogeninventare wie z.B. zur autonomen Regulation den Regulationszustand auf unterschiedlichen Funktionsbereichen zu erfassen 8.

Rhythmus

„Studieren Sie den Rhythmus, Rhythmus trägt Leben“ antwortete Rudolf Steiner, als Rudolf Hauschka ihn nach dem Wesen des Lebens fragte 9. Diese Hinweise trugen zu Untersuchungen zur Rhythmusforschung im wissenschaftlichen Kontext der Anthroposophischen Medizin bei. Dieser methodische Schwerpunkt ist in starkem Masse mit dem Namen von Prof. Dr. med. Gunther Hildebrandt (1924-1999) und seinen Schülern verbunden. Neben Prof. Dr. med. Franz Halberg in den USA (1919-2013) – war Hildebrandt einer der Pioniere der modernen Chronobiologie und Chronomedizin. Die Chronobiologie hat wesentliches Neuland im naturwissenschaftlichen sowie naturphilosophischen Verständnis von Lebensprozessen beschritten und ist fester Bestandteil moderner medizinischer Forschung geworden. Dabei hat insbesondere der Zirkadianrhythmus als endogenen Rhythmus von 24.2 – 24,8 Stunden einen besonderen Stellenwert eingenommen 10 11. Der Zirkadianrhythmus ist der am besten untersuchte und bedeutendste Rhythmus des Menschen, der die Schlaf-/Wach-, bzw. Ruhe-/Aktivitätsregulation reflektiert. In diesem Zusammenhang weisen der Melatonin- oder Körperkerntemperaturrhythmus eine hohe Stabilität auf 6 12 mit einem starken Einfluss auf unsere Vigilanz/Wachheit oder Schafbedürfnis, Befindlichkeit und Wohlbefinden 13. Auch höherfrequente Rhythmen wie der 12 Stunden Rhythmus oder die Basalen Ruhe-Aktivitäts-Zyklen (BRAC) haben für die funktionelle Hygiogenese eine wichtige Bedeutung 7. In den letzten Jahren sind vielfältige Erkenntnisse zu sogenannten Clock Genes (Uhr-Genen) generiert worden. 2017 wurde der Medizin Nobelpreis Forschern für die Erforschung der Grundlagen der Uhr-Gene verliehen (deutsches Ärzteblatt: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/80646/Medizinnobelpreis-Wie-die-innere-Uhr-im-Zellkern-tickt).

Erkrankungen gehen dabei oft mit Verschiebungen der Tagesphasen von Funktionsmaxima und –minima (Phasenverschiebungen) oder mit Erhöhungen der Rhythmusfrequenzen einher 14. Neue Erkenntnisse weisen auch darauf hin, dass es zu Desynchronisationen zwischen der zentralen inneren Uhr im Nucleus suprachiasmaticus (SCN) und peripheren Organbezogenen Uhren kommen kann, was eine große Bedeutung für Gesundheit und Krankheit haben kann 15 16.

Schwerpunkte unserer Forschung

-

Onkologie

Der Behandlungsschwerpunkt Onkologie an der Klinik Arlesheim, die hier bestehenden umfangreichen Erfahrungen sowie die Zusammenarbeit mit dem Verein für Krebsforschung sind ideale Voraussetzungen für die Erforschung der in der onkologischen Abteilung praktizierten Integrativen Onkologie unter Anwendung von konventionellen Therapien wie Chemo-, Strahlen-, Antihormon-, oder moderner Targeted (Antikörper)-Therapien im Zusammenwirken mit Anthroposophischen Behandlungsansätzen. Die wissenschaftliche Untersuchung der dabei angewendeten medikamentösen und nicht-medikamentösen Therapien ist uns ein besonderes Anliegen. Ferner wird gerade auch im Bereich der onkologischen Rehabilitation auf Basis von Routine-Outcome (Fragebogenerfassung) neben der allgemeinen auch eine gezielte individualisierte Behandlung in Abhängigkeit der im Vordergrund stehenden Symptomenlast durchgeführt. Von besonderer Bedeutung auch in Hinblick auf unseren Forschungsfokus im Feld zwischen Onkologie und Schlafmedizin sind die oft als besonders belastend erlebten und Lebensqualität beeinträchtigenden Cancer-related Fatigue und krebsbezogenen Schlafstörungen

-

Neurologie

Die Klinik Arlesheim AG besitzt als einzige anthroposophische Klinik in der Schweiz sowohl eine ambulante als auch stationäre Betreuung von Patientinnen und Patienten mit neurologischen, psychiatrischen und psychosomatischen Erkrankungen. Ein grosser Teil der Bevölkerung leidet an solchen – häufig zivilisatorisch begünstigten – Krankheiten. Die Tendenz ist steigend. Betroffene Patientinnen und Patienten suchen gern integrative, ganzheitliche Ansätze und Therapien, da diese vergleichsweise nebenwirkungsarm sind, keine Abhängigkeiten bewirken und häufig als nachhaltiger angesehen werden. Wie die verschiedenen anthroposophischen Therapien und Heilmittel optimal bei Erkrankungen in diesen Bereichen eingesetzt werden können, wird in speziellen Forschungsprojekten untersucht.

-

Translationale Forschung zu der Heilpflanze Bryophyllum, nicht-pharmakologischen Therapien und Lebensgestaltung

Translationale Forschung bewegt sich von der Grundlagenforschung zur patientenorientierten Forschung, zur bevölkerungsbezogenen Forschung und zurück und erfordert die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen.

In der translationalen Forschung zu Bryophyllum werden die Projekte häufig in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Perinatale Pharmakologie und Biochemie der Klinik für Geburtshilfe am Universitätsspital Zürich (Research Group PD Dr. phil. II (P) Ana Paula Simões-Wüst – Universitätsspital Zürich (usz.ch)) durchgeführt. In Fallserien und prospektiven vorher/nachher Studien wurden und werden die Wirksamkeit von Präparaten aus der Pflanzenart Bryophyllum pinnatum unter „real-world“ Bedingungen untersucht 1-3. Präparate aus Bryophyllum-Pflanzen werden in der anthroposophischen Medizin häufig eingesetzt, vor allem bei Angststörungen, Schlafstörungen, Unruhezuständen 4, und – seit den 70er-Jahren – bei vorzeitigen Geburtsbestrebungen 5, 6. In pharmakologischen und biochemischen Untersuchungen wurden neben sedierenden, auch myometrium-relaxierenden Wirkungen festgestellt 7, 8. In der Schweiz werden Bryophyllum pinnatum Präparate auch in konventionellen Institutionen zunehmend verordnet 3, bzw. empfohlen 9. In der Klinik Arlesheim sind Bryophyllum Präparate eines der am häufigsten eingesetzten pflanzlichen Heilmittel, wobei auch hauseigene, magistrale Präparate aus Bryophyllum daigremontianum verabreicht werden 10. Gerade in der Psychiatrie und Psychosomatik (Medizin - Psychiatrie – Klinik Arlesheim (klinik-arlesheim.ch)), wie auch in der Notfallstation (Notfallstation – Klinik Arlesheim (klinik-arlesheim.ch)) und in der Onkologie (Medizin - Onkologie – Klinik Arlesheim (klinik-arlesheim.ch)) werden Bryophyllum Präparate häufig eingesetzt.

Nicht-pharmakologische Therapien wie Rhythmische Massage Therapie (Therapie - Physiotherapie – Klinik Arlesheim (klinik-arlesheim.ch)) und therapeutische Sprachgestaltung (Therapie - Therapeutische Sprachgestaltung – Klinik Arlesheim (klinik-arlesheim.ch) ) oder Heileurythmie (Therapie - Heileurythmie – Klinik Arlesheim (klinik-arlesheim.ch)) können sich positiv auf den Verlauf verschiedener Erkrankungen 11, 12 oder in bestimmten klinischen Situationen 13 auswirken. Ihre Untersuchung ist zum Teil noch komplexer als diejenige der pharmazeutischen Produkte. Doppelgleisig geführte Studien, bei denen man physiologische bzw. biochemische Ergebnisse mit Therapiebeurteilungen aus Patientensicht ergänzt, haben sich in der Vergangenheit als sehr erfolgreich erwiesen. Diese Herangehensweise wurde in Untersuchung der Rhythmischen Massage Therapie 11, 14 und der Sprachtherapie 12 angewendet.

Auch eine naturverbundene, zum Teil durch Anthroposophie inspirierte Lebensgestaltung kann gesundheitsfördernd wirken. Um dieser Frage nachzugehen, wurden mehrere Forschungsprojekte in Kollaboration mit der Abteilung für Epidemiologie der Universität Maastricht der Universität Maastricht, in den Niederlanden, lanciert. Hier wurden für die Geburt-Kohortenstudie KOALA Teilnehmende mit vielfältigen Lebensstilen, inklusive mit unterschiedlichen Ernährungsweisen, rekrutiert 15. Verschiedene Ergebnisse deuten auf gesundheitsfördernde Wirkungen biologischer 16-18 und fleischarmer Ernährung 19 hin. Gerade im Zusammenhang mit den aktuellen Bemühungen für eine nachhaltigere Ernährung sind diese letztere Ergebnisse hoch interessant 20. Auch konnte bei Studienteilnehmenden mit einem naturverbundenen, zum Teil durch Anthroposophie inspirierten Lebensstil, eine markant niedrigere Einnahme von Antibiotika nachgewiesen werden 21. Ein zurückhaltender Umgang mit Antibiotika ist aufgrund der weltweiten steigenden bakteriellen Resistenz extrem wünschenswert.

-

Psychometrische Saluto-Hygiogenese und Cancer Fatigue Forschung

Dieser Forschungsbereich wird von der AG psychometrische Saluto-Hygiogenese Forschung bearbeitet.

Der Schwerpunkt der Forschungsfragestellungen ist die Evaluation von Gesundheitsprozessen im Kontext der Integrativen-Anthroposophischen Medizin, welche neben physiologischen Parametern, gesundheitsbezogener Lebensqualität insbesondere auch mit Hilfe von Fragebögen zur Saluto- und Hygiogeneseforschung evaluiert wird. Hierbei finden Fragebögen zur Erfassung von autonomen Funktion und deren Regulation (Hygiogenese) wie z.B. die Fragebögen zur Trait autonomen Regulation (Trait aR) (Konstitution) 1 und State autonomen Regulation (State aR) (bezieht sich auf die letzte Woche) 2 Anwendung. Ferner interessieren neben physiologischen Gesundheitsprozessen vor allem auch psychische Gesundheitsprozesse wie Salutogenese wie z.B. mittels Sense of Coherence 3 oder der Internen Kohärenzskala (ICS) zur Erfassung innerer Kohärenz und Resilienz wie auch Thermokohärenz 4. Für einen hohen Sense of Coherence konnte gezeigt werden, dass dieser prospektiv in der Gesamtgruppe und bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung und Krebs-Patienten mit einem längeren Überleben verbunden ist 5 und bei Tumorpatienten mit einem ungewöhnlich günstigen Verlauf und mentaler Gesundheit verbunden ist 6. Ein gut ausgeprägter Ruhe-/Aktivitätsrhythmus ist bei kolorektalen Tumor-Patienten mit Lebermetastasen mit einer besseren Prognose verbunden 7 und bei Brustkrebs-Patientinnen ist eine hohe autonome Regulation ein Prädiktor für ein geringere Langzeit-Fatigue 8.

Die AG psychometrische Saluto-Hygiogenese bearbeitet ihre Forschungsprojekte in Zusammenarbeit mit der gleichnamigen Arbeitsgruppe des Forschungsinstitutes Havelhöhe und in Kooperation mit der Gesellschaft für Klinische Forschung, Berlin. (siehe www.fih-berlin.de/saluto_hygiogeneseforschung.html)

Die internationale Validierung und Evaluation einzelner Fragebögen wie zur aR oder ICS führt die AG psychmetrische Saluto-Hygiogenese in Kooperation mit der S-HEAL (Saluto-Hygiogenetic Evaluation of Patient reported Outcome) -Studiengruppe (Prof. Erik Baars, (Hoghschool Leiden), Dr. Marcus Reif (GKF), Prof Gene Feder, Dr. Alyson Huntley (University Bristol), Dr. Roland Zerm (FIH, GKH), Annette Mehl (FIH) und Dr. Emanuela Portalupi (ARESMA) durch.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt stellt das Cancer-related Fatigue Syndrom (CRF) und Schlafstörungen bei Krebs dar. Hier erfolgten neben der Erforschung der zugrunde liegenden multidimensionalen Dysregulation auch die Entwicklung eines Interventionsprogrammes. Bei Brustkrebs-Patientinnen mit Cancer-related Fatigue entwickelte unsere Arbeitsgruppe (FIH) aus ein Therapiekonzept, das in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Rehabilitationsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover und der Universität Witten/Herdecke, der Gesellschaft für Klinische Forschung in zwei Studien evaluiert wurde und dabei klinisch relevante und nachhaltige Verbesserung von CRF und Lebensqualität bei Brustkrebs Patientinnen zeigen konnte 9 10 11. (www.fih-berlin.de/cancer-related-fatigue_schlaf.html). Diese Forschung wird unter Integration der Forschungsabteilung der Klinik Arlesheim fortgeführt. So werden Ergebnisse dieser Studien auch in der ambulanten onkologischen Rehabilitation berücksichtigt.

Ferner entwickeln wir in unserer Arbeitsgruppe Fragebögen zur Evaluation künstlerischer Therapien wie zur Eurythmietherapie oder Maltherapie 12 13 und führen Konzeptforschung und Interventionsstudien durch.

Referenzen Saluto-Hygiogenese Schwerpunkt

-

Gastroenterologie - funktionelle Magen-Darmstörungen

In der Abteilung für integrative Gastroenterologie liegt ein Schwerpunkt auf der Forschung zu funktionellen Magen-Darmstörungen. Im Allgemeinen interessieren dabei neben der Anwendung von diätetischen Massnahmen auch der Stellenwert von pflanzlichen Präparaten zur Behandlung von Verdauungsstörungen. Ziel ist es mit wissenschaftlichen Evaluationen zur soliden Evidenz dieser Behandlungsmethoden beizutragen. Aktuell wird eine prospektive klinische Studie durchgeführt, um die Wirkung von Amara (Bitter)-Tropfen bei Patienten mit funktioneller Dyspepsie (d.h. abdominale Beschwerden nach den Mahlzeiten) zu prüfen. Gleichzeitig wird mit Hilfe einer innovativen 13C-Atemtesttechnologie untersucht, ob eine Verbesserung der Symptome mit Veränderungen der Magenentleerung einhergeht.

Darüber hinaus besteht ein wissenschaftliches Interesse in der Entwicklung neuer Untersuchungen zur Darstellung der Struktur, der Funktion und der Sensibilität des Verdauungssystems. Techniken, die in diesem Zusammenhang entwickelt wurden, werden nicht nur zur Diagnose eingesetzt, sondern auch zur gezielten und wirksamen Therapie funktioneller gastroenterologischer Beschwerden. Die Ergebnisse diesbezüglicher Arbeiten haben neue Einsichten in die alltäglichen Funktionen des Magendarmtraktes erbracht und wie sich diese bei Patienten mit Schluckbeschwerden, Reflux, Dyspepsie, Blähungen, Reizdarm und Stuhlinkontinenz, verändern.

-

Pädiatrie

Aktuell liegt der Schwerpunkt der Kinder- und Jugendmedizin in der Forschungaabteilung beim Thema Impfberatung. Auf der Basis der Erkenntnisse des nationalen Forschungsprogramms NFP74, Forschungsprojket 28 «Impfskeptische Eltern und Ärzte in der Schweiz» unter der Leitung von Prof Philip Tarr, an dem wir aktiv teilgenommen haben, arbeiten wir weiter an Instrumenten für eine ergebnisoffene Impfberatung, die die Eltern mit ihren Fragen und Sorgen ernst nimmt und ihnen hilft zu ihrem Impfentscheid zu kommen. Wir sehen das Thema Impfen im Spannungsfeld von Freiheit, Verantwortung, Ethik und Moral und erforschen was eine gute Entscheidung ausmacht und wie auch beim Impfentscheid Shared decision making zum Tragen kommen kann. Wir pflegen den Austausch und die Zusammenarbeit mit unseren schulmedizinischen und komplementärmedizinischen Kolleginnen und Kollegen und bringen uns aktiv in gemeinsamen Publikationen v.a. zum Thema Impfen ein.

-

Rhythmusanalysen

Messbare, physiologische Veränderungen können objektive Evidenz für die Wirkungen und Wirksamkeiten von Therapien darstellen, wenn diese Therapien überzeugend als Ursache für diese Veränderungen identifizieren werden. Da der Organismus vielen Einflüssen ausgesetzt ist und über Selbstheilungskräfte verfügt, die auch von körperlichen und psychischen Verfassungen abhängen, ist es gar nicht so einfach Veränderungen möglichst zweifelsfrei den Wirkungen und Wirksamkeiten einer Therapie zuzuschreiben. Hierbei helfen spezielle Studiendesigns und Methoden. In der Diagnostik ist gut Definiert ab wann Messergebnisse gesunde Normalwerte oder krankhafte Abweichungen darstellen.

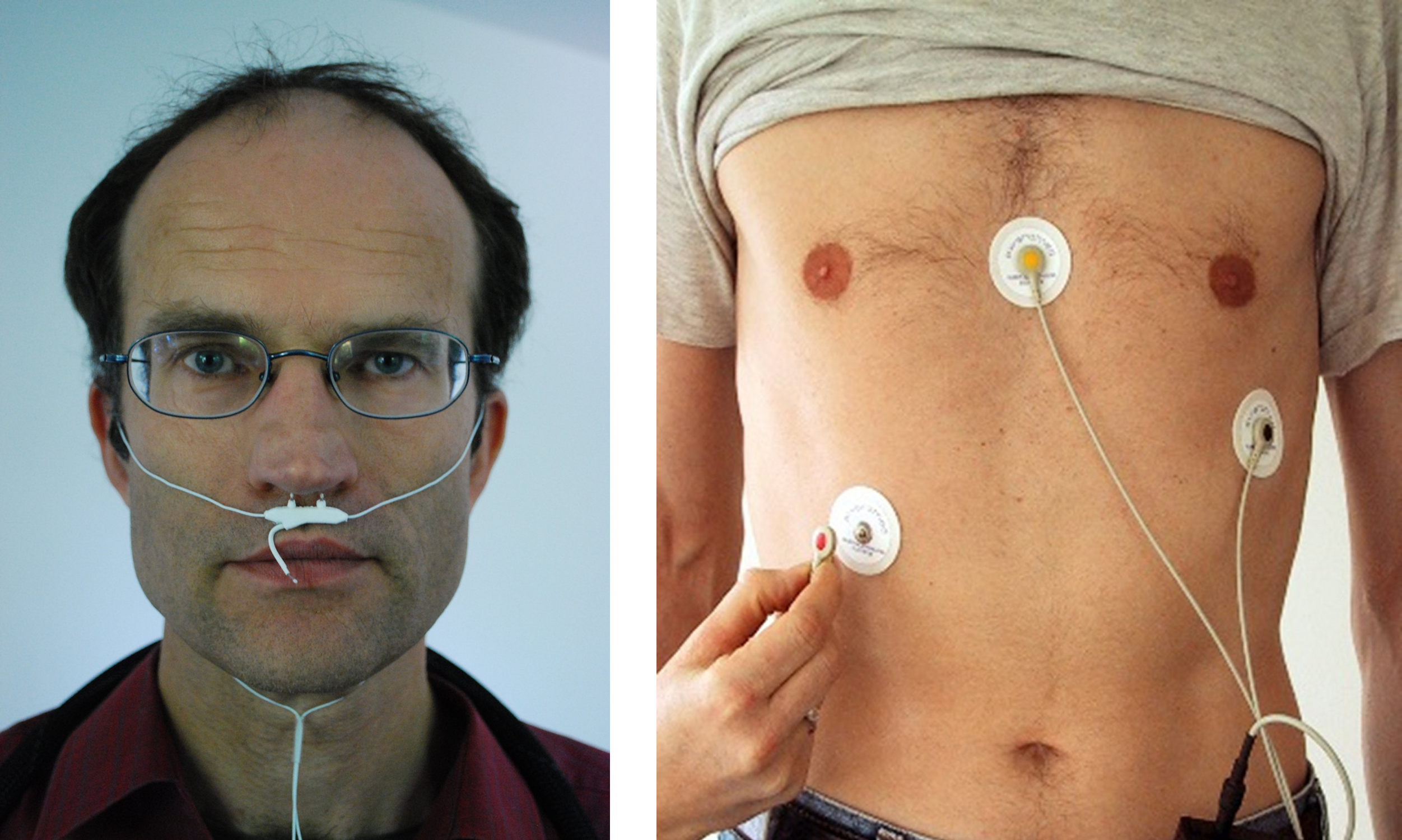

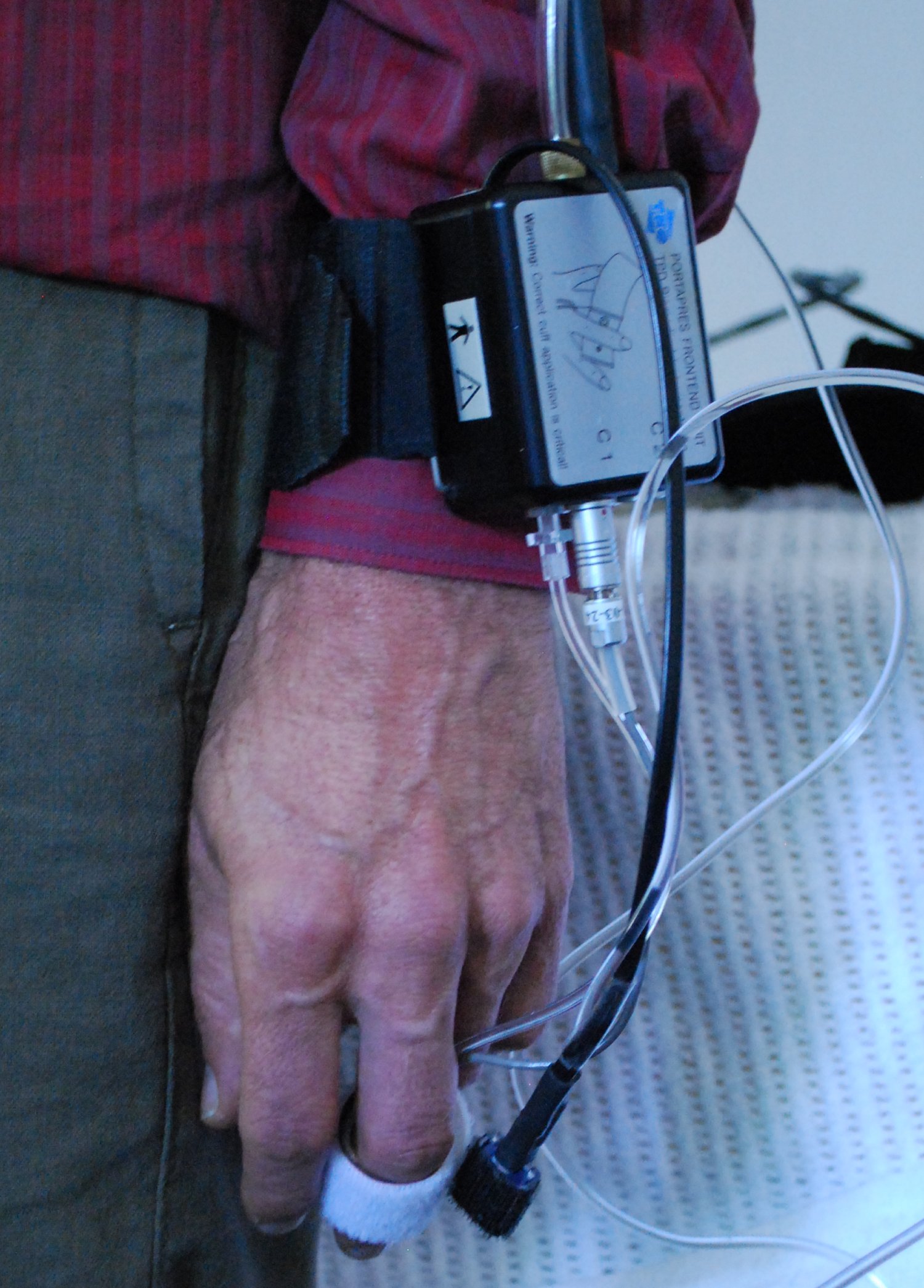

Die Analyse von Messungen physiologischer Rhythmen und ihr Zusammenspiel im Organismus, haben neben dem Potential deutlich auf Krankheiten hinzuweisen, auch die Stärke, feine Änderungen und Tendenzen in Regulationen abzubilden. In zeitlichen Mustern der Herztätigkeit (der Herzratenvariabilität), der Atmung und des Blutdruckgeschehens zeigen sich beispielsweise gesunde, gestörte oder pathologische Regulationsvorgänge, Entspannungs- und Erholungsqualitäten oder Anspannung und Stress.

Die Forschungsabteilung hat sich daher eingehend mit der Messung kardiovaskulärer und respiratorischer Rhythmen befasst und wie sich diese für verschiedene Diagnosen – z.B. bei kardiovaskulären, onkologischen, psychiatrischen und psychosomatischen Erkrankungen – zwischen „gesund“ und „krank“ unterscheiden. Es wurde aber auch untersucht wie sich das Rhythmusgeschehen unter dem Einfluss anthroposophischer Therapien verändern und verbessern kann 1-4.

Zukünftig wird sich dieser Fokus auf Wirkungen, Wirkprinzipien und eventuell auf Wirksamkeiten der angewendeten Therapien weiter verstärken. Idealerweise in Kombination mit anderen diagnostischen und psychometrischen Datenerhebungen können Analysen physiologischer Rhythmen zur Evidenz von Therapien beitragen und helfen dahinterstehende Wirkprinzipien zu erklären. Die Methoden der Rhythmuserfassung und deren Analyse werden beständig verfeinert und weiterentwickelt. Zukünftig werden Rhythmusanalysen auch bei der Beurteilung von Schlaf und Schlafqualität erfolgen, um dadurch Massnahmen und Therapien zu untersuchen, die bei Schlafstörungen und bei Krankheiten allgemein eingesetzt werden, die sich nachteilig auf den Schlaf auswirken.

Tragbarer EKG Rekorder mit Elektroden und Thermistor für die Messung des Atemstroms. Atemstrom (links) und EKG Messung (rechts) mit einem tragbaren Rekorder. Kontinuierliche Blutdruckmessung. -

Publikationen 2025

- Zdrhova L, Bitnar P, Friedl L, Mares J, Madle K, Balihar K, Kolar P, Kozeluhova J, Fox M, Martinek J. Effect of Diaphragmatic Breathing Training on the Esophagogastric Junction and Esophageal Motility in Patients With Reflux Symptoms. Neurogastroenterol Motil. 2025;37(12):e70172. doi: 10.1111/nmo.70172.

- Reusch J, Kröz M, Nothhelfer T, Strasser F. [The role of integrative oncology in (post-curative) survivorship care]. Ther Umsch 2025;82(5):173-178. doi:10.23785/TU.2025.05.006.

- Vinayan KP, Asadi-Pooya AA, Jyotsna AS, Kumar NN, Elsas SM, Johannessen Landmark C, Matsabisa M, Mesraoua B, O'Callaghan F, Thiele E, Zhang C, Riney K. Availability and affordability of cannabinoids for epilepsy treatment across different geographic settings - A survey from the ILAE Plant-Based Therapy Task Force. Epilepsia. 2025;00:1-15. doi: 10.1111/epi.18622.

- Hammer HF, Hammer J, Fox M. Mistakes in the management of carbohydrate intolerance and how to avoid them. UEG Education 2025; https://ueg.eu/a/150

- Süsstrunk J, Meyer-Gerspach AC, Peterli R, Edwards SM, Jell A, Trochsler M, Fox M, Wölnerhanssen BK, Myers JC. Effect of laparoscopic sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass on esophageal motility and gastroesophageal reflux at more than 5 years in patients with severe obesity. Surg Obes Relat Dis 2025;21(9):1065-1072. doi: 10.1016/j.soard.2025.05.015.

- Strunz PP, Vuille-Dit-Bille RN, Fruehauf H, Fox M, Geier A, Maggiorini M, Gassmann M, Lutz TA, Goetze O. Acute High-Altitude Exposure Increases Transcription of Tricarboxylic Acid Cycle Enzymes in Human Duodenal Biopsies. High Alt Med Biol 2025. doi: 10.1177/15578682251374980.

- Robinson C, Feder G, Huntley AL, Ramsay J, Varsani D, Gangahar D, Kröz M. Validation of the cancer fatigue scale (CFS) in a UK population. BMC Cancer 2025;25(1):1394. doi: 10.1186/s12885-025-14829-y.

- Pöchtrager S. [Healthcare without boundaries: revolution in cross-sector healthcare delivery]. Urologie. 2025;64(8):769-772. doi: 10.1007/s00120-025-02622-5.

- Kröz M, Reif M, Fässler-Teal LR, Berger B, Sasselli C, Zerm R, Martin D, Gutenbrunner C, Büssing A. Predictors of fatigue improvement in multimodal, multimodal-aerobic and aerobic exercise intervention studies in breast cancer survivors with cancer-related fatigue. Sci Rep 2025;15(1):20690. doi: 10.1038/s41598-025-06701-7

- Schneider C, Pöchtrager S, Lammers T, Bürkle T, Eberhardt C, Busche P, Schöb L, Krüerke D, Singer M, Vach W, Thilo FJS. [The Hospital at Home care model in Switzerland - initial results from a pioneering clinic]. Praxis (Bern 1994). 2025;114(6):217-221. doi: 10.23785/PRAXIS.2025.06.002.

- Mari A, Calabrese F, Pasta A, Lorenzon G, Weusten B, Keller J, Visaggi P, Roman S, Marabotto E, Dickman R, Serra J, De Bortoli N, Iovino P, Pohl D, Dumitrascu D, Ribolsi M, Barber C, Bor S, Fox M, Sweiss R, Lorenzo-Zuniga V, Akyuz F, Ghisa M, Celebi A, Shibli F, Dziewas R, Kalkan IH, Tack J, Clavé P, Carrion S, Cheng I, Tomsen N, Ortega O, Rubio SM, Pizzorni N, Michou E, Regan J, Hamdy S, Rommel N, Scharitzer M, Ekberg O, Schindler A, Speyer R, Gillman A, Zerbib F, Savarino EV. Esophageal and Oropharyngeal Dysphagia: Clinical Recommendations From the United European Gastroenterology and European Society for Neurogastroenterology and Motility. United European Gastroenterol J. 2025 Jul;13(6):855-901. doi: 10.1002/ueg2.70062.

- Kröz M, Blau A, Blau I. Hämatoonkologische Erkrankungen. In: Enzyklopädie der Schlafmedizin. H. Peter, T. Penzel, J. H. Peter and J. G. Peter. Berlin, Heidelberg, Springer Reference Medicine. Springer. 2025, 2. Auflage, Band 1, 438-443

- Krüerke D, Sasselli C, Winkler S, Beeri T, Simões-Wüst AP. Rhythmic foot embrocation administered to adults with disabilities living in residential facilities: a survey among users. Integrative and Complementary Therapies 2025;31:47-83. org/10.1089/ict.2025.28105.dk

- Zurfluh L, Santos S, Ruppen A, Mosbacher J, Haslinger C, Ochsenbein-Kölble N, Potterat O, Simões-Wüst AP. Bryophyllum pinnatum modulation of signaling pathways relevant for preterm labor in human myometrial cells. Biomed Pharmacother. 2025;20(184):117919. doi: 10.1016/j.biopha.2025.117919.

- Heinimann I, Busche P, Pozder É, Etter G, Gubler C, Boggian K, Tarr P. [Acute Diverticulitis - Treatment without Antibiotics?]. Praxis (Bern 1994). 2025;114(2):61-65. doi: 10.23785/PRAXIS.2025.02.006.

- Kaesbach S, Hintze A, Engelbrecht S, Wartenberg M, Templeton AJ. ER+ HER2- Invasive Breast Cancer: Tumor Remission following Viscum Album Extract/Influenza Vaccine Treatment - A Report of 2 Cases. Complement Med Res 2025;32(2):176-181. doi: 10.1159/000544082.

- Begré S, Fox M, Jordi SBU, Misselwitz B. [Functional disorders in chronic inflammatory bowel disease: the gut-brain axis]. Inn Med (Heidelb). 2025;66(2):181-189. doi: 10.1007/s00108-024-01832-x.

- Salvador R, Pandolfino JE, Costantini M, Gyawali CP, Keller J, Mittal S, Roman S, Savarino EV, Tatum R, Tolone S, Zerbib F, Capovilla G, Jain A, Kathpalia P, Provenzano L, Yadlapati R; HRM and Foregut Surgery International Working group*. The Role of High-Resolution Manometry Prior to and Following Antireflux Surgery: The Padova Consensus. Ann Surg. 2025;281(1):124-135. * MR Fox ist Teil dieser Gruppe

-

Publikationen 2024

- Fox M. Update Motility Disorders: Gastro-Oesophageal Reflux Disease - Diagnostic and Conservative Approach. Visc Med. 2024;40(6):299-309.

- Huber T, Krüerke D, Haeck T, Weber M, Kröz M, Schlemmer M, Simões-Wüst AP. Perceived changes in anxiety symptom burden during treatment with Bryophyllum pinnatum: a prospective, single-arm study. Pharmaceuticals 2024;17(11): 1423.

- Matthes H, Baars EW, Brinkhaus B, Christoph M, Edelhäuser F, Grah C, Gründemann C, Keßler C, Martin D, Michalsen A, Rosslenbroich B, Siroka J, Soldner G, Teut M, Vagedes J, Willich SN. The Earth as a Living Organism: Contribution of Integrative Medicine to the Healing of Our Planet (One Health). Complement Med Res. 2024;31(5):477-483.

- Simões‐Wüst AP, Krüerke D. Mistletoe Therapy During Pregnancy: A Historical Review; in: Die Mistel in der Tumortherapie 6 - Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung. Edited by Scheer R, Alban S, Beer A-M, Blaschek W, Klein R, Kreis W, Leneweit G, Matthes H, Spahn G, Stange R. Essen: KVC Verlag, Natur und Medizin; 2024:281-292.

- Haeck T, Simões-Wüst AP, Creutz v. Essen S, Strasser F, Kröz M. Mistletoe therapy in context of a multimodal treatment in a patient with severe Cancer-Survivorship-Fatigue-Syndrome with comorbid sleep disorder: a case report. In: Scheer R, Alban S, Beer A-M, Blaschek W, Klein R, Kreis W, Leneweit G, Matthes H, Spahn G, Stange R. (Hrsg.): "Die Mistel in der Tumortherapie - 6, aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung", KVC Verlag. Essen. 2024.(1): 215-226.

- Reif M, Zerm R, Gutenbrunner C, Kröz M. Classification and minimum clinically important difference of the german version of the Cancer Fatigue Scale (CFS-D). In: Die Mistel in der Tumortherapie 6 - Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung. Edited by Scheer R, Alban S, Beer A-M, Blaschek W, Klein R, Kreis W, Leneweit G, Matthes H, Spahn G, Stange R. Essen: KVC Verlag, Natur und Medizin; 2024:261-279.

- Mehl A, Klaus AK, Reif M, Rodrigues Recchia D, Zerm R, Ostermann T, Brinkhaus B, Kröz M. Validation of the Internal Coherence Scale (ICS) in Healthy Geriatric Individuals and Patients Suffering from Diabetes Mellitus Type 2 and Cancer. Geriatrics (Basel, Switzerland) 2024;9(3)63.

- Kiener L, Schwendener C, Wingeier B, Gallmann C, Etter G, Huber BM, Bertisch B, Aebi-Popp K, Haerry D, Kind AB, Frey Tirri B, Broglie MA, Tarr P. Update Humanes Papillomavirus 2024 – Teil 1. Prim Hosp Care 2024;24(1):14–18.

- Schwendener C, Kiener L, Wingeier B, Gallmann C, G Etter G, Huber BM, Bertisch B, Aebi-Popp K, Haerry D, Kind AB, Frey Tirri B, Broglie MA, Tarr P. HPV-Impfung Prim Hosp Care 2024;24(2):37-42.

- Gysina N, Wingeier B, Huber BM, Streuli J, Fluri S, Guggenheim R, Gallmann C, Etter G, Posfay-Barbe K, Tarr P. Varizellen-Impfung der Säuglinge und Kleinkinder. Prim Hosp Care 2024;24(4):99-104.

- Karrer A, Wingeier B, Huber BM, Streuli J, Fluri S, Guggenheim R, Avoledo P, Gallmann C, Etter G, Posfay-Barbe K, Tarr P. Keuchhusten und die Bedeutung der Impfung. Prim Hosp Care 2024;24(8):219–225.

- Huber T, Krüerke D, Simões-Wüst AP. How physicians and nursing staff perceive effectiveness and tolerability of Bryophyllum preparations: an online survey in an anthroposophic hospital. Complement Med Res. 2024;31(2):116-123.

- Gyawali CP, Yadlapati R, Fass R, Katzka D, Pandolfino J, Savarino E, Sifrim D, Spechler S, Zerbib F, Fox MR, Bhatia S, de Bortoli N, Cho YK, Cisternas D, Chen CL, Cock C, Hani A, Remes Troche JM, Xiao Y, Vaezi MF, Roman S. Updates to the modern diagnosis of GERD: Lyon consensus 2.0. Gut. 2024;73(2):361-371.

-

Publikationen 2023

- Zurfluh L, Spinelli MG, Betschart C and Simões-Wüst AP. Repurposing of Bryophyllum pinnatum for dysmenorrhea treatment: a systematic scoping review and case series. Front Pharmacol. 2023;14:1292919.

- Krüerke D, Schenker M and Matter-Walstra K. Clinical characteristics and therapeutic behavior of breast cancer patients using mistletoe therapy consulting a clinic offering integrative oncology: a registry data analysis. BMC Complement Med Ther. 2023;23(1):395.

- Zerm R, Müller-Glinz A, Pranga D, Reif M, Bartsch C, Heckmann C, Gutenbrunner C and Kröz M. Influence of Multimodal Treatment on Rest/Activity and Autonomic Regulation in Breast Cancer Patients with Cancer-Related Fatigue: Results of a Tri-Centre Trial with a Comprehensive Cohort Design. Complement Med Res. 2023;30(2):115-129.

- Temizel E, Müssig C, Wingeier B, Huber BM, Etter G, Bollinger CR, Jahn K, Rohacek MW, Pirovino FB, Abela I and Tarr P. Impfungen bei Immunsupression. Prim Hosp Care Allg Inn Med. 2023;23(09):278-285.

- Halasz V, Knittel L, Fox MR. Opioid-Induced Esophageal Dysmotility (OIED) - A Case Report. Z Gastroenterol. 2023;61(9):1221-1224.

- Mehl A, von Laue B, Trapp B, Gerlach K, Reif M, Pretzer K, Zerm R, Berger B, Gutenbrunner C and Kröz M. The Anthroposophic Artistic Movement Assessment for Eurythmy Therapy (AART-ASSESS-EuMove). A validation study. Complement Ther Med. 2023;76:102957.

- Wölnerhanssen BK, Meyer-Gerspach AC, Nussbaumer R, Sauter M, Thumshirn M, Bueter M, Vetter D, Gubler C, Morell B, Jell A, Vieth M, Beglinger C, Peterli R and Fox M. Prospective clinical cohort study: low incidence of Barrett esophagus but high rate of reflux disease at 5-year follow-up after sleeve gastrectomy versus Roux-en-Y gastric bypass. Surgery for Obesity and Related Diseases 2023;19(7): 707-715.

- Kröz M, Quittel F, Reif M, Zerm R, Pranga D, Bartsch C, Brinkhaus B, Büssing A and Gutenbrunner C. CRF study group. Four-year follow-up on fatigue and sleep quality of a three-armed partly randomized controlled study in breast cancer survivors with cancer-related fatigue. Sci Rep. 2023; 13(1):2705.

- Sykes C, Fairlamb G, Fox M and Sweis R. Assessment of oesophageal motility in patients with eosinophilic esophagitis: a scoping review. J Clin Gastroenterol 2023;57:10-30.

- Seifi A, Krishnakumar HN, Lacci J, Fox MR. Study of demographics and etiological trends in hiccup hospitalizations in the United States during 2005-2018, A cross-sectional study. Am J Emerg Med. 2023;65:204-206.

- Mirzayeva N, Forst S, Passweg D, Geissbühler V, Simões-Wüst AP and Betschart C. Bryophyllum pinnatum and Improvement of Nocturia and Sleep Quality in Women: A Multicentre, Nonrandomised Prospective Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2023;2115335.

- Baldesberger N, Ramanathan PL, Wingeier B, Etter G, Gallmann C, Schmid-Thurneysen L, Posfay-Barbe K, Deml MJ, Béguelin C, M. Huber BM and Tarr PMasern, Masernimpfung Prim Hosp Care Allg Inn Med. 2023;23(02):11-15.

- Baldesberger N, Ramanathan PL, Wingeier B, Etter G, Gallmann C, Schmid-Thurneysen L, Posfay-Barbe K, Deml MJ, Béguelin C, M. Huber BM and Tarr P. Masern-Impfung: Nutzen und neue Herausforderungen. Prim Hosp Care Allg Inn Med. 2023;23(03):79-83.

- Pajarola L, Gruson S, Wingeier B, Gallmann C, Etter G, Steinhauer E, Zürcher P, Berger M, Boggian K and Tarr P Zoster und Zoster-Impfung. Prim Hosp Care Allg Inn Med. 2023;23(11):334-340.

-

Publikationen 2022

- Zimmermann C, Thurneysen LS, Deml MJ, Wingeier B, Gallmann C, Carp P, Delfino A, Gafner R, Schudel S, Engel R, Iff M, Hug-Batschelet H, Schmidt M, Avoledo P, Etter G, Huber BM and Tarr P. Impfskepsis – Teil 1: Einführung. Primary and Hospital Care: Allgemeine Innere Medizin. 2022;22:52-57.

- Zerm R, Glinz A, Pranga D, Reif M, Bartsch C, Heckmann C, C. G and Kröz M. Impact of a multimodal treatment on psychometrically and actigraphically measured rest/activity and autonomic regulation in breast cancer patients with cancer-related fatigue - results of a tricenter trial with a comprehensive cohort design. Accepted for publication in Complementary Medicine Research. 2022.

- Thurneysen LS, Carp P, Schmidt M, Zimmermann C, Schwendener C, Avoledo P, Kiener L, Etter G, Deml MJ, Picker J, Wingeier B, Gallmann C, Iff M, Hug-Batschelet H, Huber BM and Tarr P. Impfskepsis: 10 Punkte für eine erfolgreiche Impfberatung. Primary and Hospital Care: Allgemeine Innere Medizin. 2022;22:85-91.

- Schroder ML, Stockigt B, Binting S, Tissen-Diabate T, Bangemann N, Goerling U, Kröz M, Blohmer JU, Ortiz M and Brinkhaus B. Feasibility and Possible Effects of Mindful Walking and Moderate Walking in Breast Cancer Survivors: A Randomized Controlled Pilot Study With a Nested Qualitative Study Part. Integr Cancer Ther. 2022;21:15347354211066067.

- Ostermann T, Appelbaum S, Baumgartner S, Rist L and Krüerke D. Using Merged Cancer Registry Data for Survival Analysis in Patients Treated with Integrative Oncology: Conceptual Framework and First Results of a Feasibility Study. Proceedings of the 15th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - HEALTHINF. 2022.

- Lanz C, Béguelin C, Künzli E, Thurneysen LS, Wingeier B, Hug S, Hug-Batschelet H, Dapprich M, Nemeth J, Etter G, Meynard A, Schmidt AJ, Boggian K and Tarr P. Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und FSME-Impfung. Primary and Hospital Care: Allgemeine Innere Medizin. 2022;22:178-184.

- Hotho G, von Bonin D, Krüerke D, Wolf U and Cysarz D. Unexpected Cardiovascular Oscillations at 0.1 Hz During Slow Speech Guided Breathing (OM Chanting) at 0.05 Hz. Front Physiol. 2022;13:875583.

- Fox M. Editorial: meal-induced symptoms in irritable bowel syndrome-"all in the mind"? Aliment Pharmacol Ther. 2022;55:880-881.

- Ebi SJ, Deml MJ, Jafflin K, Buhl A, Engel R, Picker J, Hausler J, Wingeier B, Krüerke D, Huber BM, Merten S and Tarr PE. Parents' vaccination information seeking, satisfaction with and trust in medical providers in Switzerland: a mixed-methods study. BMJ Open. 2022;12:e053267.

- Kröz M and Girke M. Der Stellenwert von Ernährung bei rheumatoider Arthritis und Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. In: Kühne P., ed. Ernährung, Berlin: Salumed Verlag; 2022(1): 379-389.

- Carneiro L, White J, Parker H, Hoad C, Tucker E, Marciani L, Gowland P, Gazis T, Walker M and Fox M. Pilot Double-Blind Randomised Controlled Trial: Effects of Jejunal Nutrition on Postprandial Distress in Diabetic Gastropathy (J4G Trial). Nutrients. 2022;14.

- Orange M, Poidimani N, Crosignani A, Werthmann PG and Bertotto C. Complete, durable remission of advanced hepatocellular carcinoma under treatment with Viscum album extracts - a case report. Complement Med Res. 2022;29:483–491.

-

Publikationen 2021

- Zhang Y, Feng L, Wang X, Fox M, Luo L, Du L, Chen B, Chen X, He H, Zhu S, Hu Z, Chen S, Long Y, Zhu Y, Xu L, Deng Y, Misselwitz B, Lang BM, Yilmaz B, Kim JJ, Owyang C and Dai N. Low fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and polyols diet compared with traditional dietary advice for diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: a parallel-group, randomized controlled trial with analysis of clinical and microbiological factors associated with patient outcomes. Am J Clin Nutr. 2021;113:1531-1545.

- Yadlapati R, Pandolfino JE, Fox MR, Bredenoord AJ and Kahrilas PJ. What is new in Chicago Classification version 4.0? Neurogastroenterol Motil. 2021;33:e14053.

- Yadlapati R, Kahrilas PJ, Fox MR, Bredenoord AJ, Prakash Gyawali C, Roman S, Babaei A, Mittal RK, Rommel N, Savarino E, Sifrim D, Smout A, Vaezi MF, Zerbib F, Akiyama J, Bhatia S, Bor S, Carlson DA, Chen JW, Cisternas D, Cock C, Coss-Adame E, de Bortoli N, Defilippi C, Fass R, Ghoshal UC, Gonlachanvit S, Hani A, Hebbard GS, Wook Jung K, Katz P, Katzka DA, Khan A, Kohn GP, Lazarescu A, Lengliner J, Mittal SK, Omari T, Park MI, Penagini R, Pohl D, Richter JE, Serra J, Sweis R, Tack J, Tatum RP, Tutuian R, Vela MF, Wong RK, Wu JC, Xiao Y and Pandolfino JE. Esophageal motility disorders on high-resolution manometry: Chicago classification version 4.0((c)). Neurogastroenterol Motil. 2021;33:e14058.

- Wingeier B, Avoledo P, Schmid-Thurneysen L, Zimmermann C, Schwendener C, Kiener L, Dietrich LG, Iff M, Schmidt M, Grandinetti T, Perrenoud A, Mueller R, Gutschner P, Riggenbach B, Bertisch B, Carp P, Capol S, Froehlich J, Roellin A, Hug-Batschelet H, Fluri S, Streuli J, Meynard A, Etter G, Huber B and Tarr P. Sollen wir Kinder und Jugendliche gegen COVID-19 impfen? Primary and Hospital Care: Allgemeine Innere Medizin. 2021;21:223-225.

- Strunz PP, Vuille-Dit-Bille RN, Fox M, Geier A, Maggiorini M, Gassmann M, Fruehauf H, Lutz TA and Goetze O. Effect of high altitude on human postprandial (13) C-octanoate metabolism, intermediary metabolites, gastrointestinal peptides, and visceral perception. Neurogastroenterol Motil. 2021;34:e14225.

- Sonyi M, Keller J, Fox M and Hammer HF. Development of a Multinational Clinical Practice Guideline: A Practical Structured Procedure. Digestive diseases (Basel, Switzerland). 2021;39:477-487.

- Sonderegger J, Karrer U, Huber B, Etter G, Wingeier B, Carp P, Lecompte TD, Iff M, Calmy A, Posfay-Barbe K, Boggian K and Tarr P. Infektiöse Mononukleose: Update für die Praxis. Primary and Hospital Care: Allgemeine Innere Medizin. 2021;21:194-200.

- Simoes-Wust AP, Molto-Puigmarti C, van Dongen M and Thijs C. Organic food use, meat intake, and prevalence of gestational diabetes: KOALA birth cohort study. Eur J Nutr. 2021.

- Scott SM, Simren M, Farmer AD, Dinning PG, Carrington EV, Benninga MA, Burgell RE, Dimidi E, Fikree A, Ford AC, Fox M, Hoad CL, Knowles CH, Krogh K, Nugent K, Remes-Troche JM, Whelan K and Corsetti M. Chronic constipation in adults: Contemporary perspectives and clinical challenges. 1: Epidemiology, diagnosis, clinical associations, pathophysiology and investigation. Neurogastroenterol Motil. 2021;33:e14050.

- Rusu RI, Fox MR, Tucker E, Zeki S, Dunn JM, Jafari J, Warburton F and Wong T. Validation of the Lyon classification for GORD diagnosis: acid exposure time assessed by prolonged wireless pH monitoring in healthy controls and patients with erosive oesophagitis. Gut. 2021.

- Nakov R, Dimitrova-Yurukova D, Snegarova V, Nakov V, Fox M and Heinrich H. Increased prevalence of gastrointestinal symptoms and disorders of gut-brain interaction during the COVID-19 pandemic: An internet-based survey. Neurogastroenterol Motil. 2021:e14197.

- Michalsen A, Jeitler M, Kessler CS, Steckhan N, Robens S, Ostermann T, Kandil FI, Stankewitz J, Berger B, Jung S, Kröz M and Büssing A. Yoga, Eurythmy Therapy and Standard Physiotherapy (YES-Trial) for Patients With Chronic Non-specific Low Back Pain: A Three-Armed Randomized Controlled Trial. J Pain. 2021;22:1233-1245.

- Megas IF, Tolzmann DS, Bastiaanse J, Fuchs PC, Kim BS, Kröz M, Schad F, Matthes H and Grieb G. Integrative Medicine and Plastic Surgery: A Synergy-Not an Antonym. Medicina (Kaunas). 2021;57.

- Kienle GS and Rist L. [Integrative Oncology for Women with Breast Cancer]. Therapeutische Umschau Revue therapeutique. 2021;78:158-162.

- Keller J, Hammer HF, Afolabi PR, Benninga M, Borrelli O, Dominguez-Munoz E, Dumitrascu D, Goetze O, Haas SL, Hauser B, Pohl D, Salvatore S, Sonyi M, Thapar N, Verbeke K, Fox MR and European Cbtg. European guideline on indications, performance and clinical impact of (13) C-breath tests in adult and pediatric patients: An EAGEN, ESNM, and ESPGHAN consensus, supported by EPC. United European Gastroenterol J. 2021;9:598-625.

- Huber BM, Etter G, Wingeier B, Falch B, Meier B, Meyer A, Werner O, Schlaeppi M, Frei-Erb M, von Ammon K and Tarr P. Komplementäre Therapieansätze bei grippalen Infekten, Influenza und COVID-19. Primary and Hospital Care: Allgemeine Innere Medizin. 2021;21:82-89.

- Hanna B, Yaël H, Bernhard W, Benedikt H, Katiad B, Henriette H-B, Claudia R, Philippe M, Julia B, Lukas H, Michel-André H, Andreas D, Simon F, Alessandro D, Tido vS-A, Nienske P, Adrian M, Patrick H, Leopold S, Raffael G, Sandro S, Hélène CV, Fabio P, Gisela E, Caesar G, Vanessa C, Pierino A, Axel R, Barbara H, Klara P-B, Laurence S and Philip T. Behandlung der Streptokokkenangina ohne Antibiotika. Prim Hosp Care Allg Inn Med. 2021;21:360-367.

- Hammer HF, Fox MR, Keller J, Salvatore S, Basilisco G, Hammer J, Lopetuso L, Benninga M, Borrelli O, Dumitrascu D, Hauser B, Herszenyi L, Nakov R, Pohl D, Thapar N, Sonyi M and European HCHbtg. European guideline on indications, performance, and clinical impact of hydrogen and methane breath tests in adult and pediatric patients: European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition, European Society of Neurogastroenterology and Motility, and European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition consensus. United European Gastroenterol J. 2021.

- Girke M and Kröz M. Anthroposophische Medizin. In: Kieselbach K., Wirz S., Schenk M., ed. Multimodale Schmerztherapie, Stuttgart: Kohlhammer Verlag; 2021(1): 282-292.

- Gasser BA, Boesing M, Schoch R, Brighenti-Zogg S, Kropfl JM, Thesenvitz E, Hanssen H, Leuppi JD, Schmidt-Trucksass A and Dieterle T. High-Intensity Interval Training for Heart Failure Patients With Preserved Ejection Fraction (HIT-HF)-Rational and Design of a Prospective, Randomized, Controlled Trial. Front Physiol. 2021;12:734111.

- Fox MR, Sweis R, Yadlapati R, Pandolfino J, Hani A, Defilippi C, Jan T and Rommel N. Chicago classification version 4.0((c)) technical review: Update on standard high-resolution manometry protocol for the assessment of esophageal motility. Neurogastroenterol Motil. 2021;33:e14120.

- Eras P, Simoes-Wust AP and Thijs C. Influence of Alternative Lifestyles on Antibiotic Use during Pregnancy, Lactation and in Children. Antibiotics (Basel). 2021;10.

- Dietrich L, Abreu De Azevedo M, Wirz S, Romer T, Schmid-Thurneysen L, Rasch H, Deml MJ, Froehlich J, Providoli R, Ernst T, Seyam M, Jusufoska M, Tolic J, Suggs S, Gallmann C, Busche P, Wingeier B, Schoeb L, Meynard A, Hausmann O, Flury D, Röllin A, Kovari H, Béguelin C, Hasse B, Etter G, Huber B and Tarr P. COVID-19, Influenza und grippeähnliche Erkrankungen - Infektionen in der Praxis – Teil 2 «Prävention und Therapie». Primary and Hospital Care: Allgemeine Innere Medizin. 2021;21:16-20.

- Dietrich L, Abreu De Azevedo M, Wirz S, Deml MJ, Schmid-Thurneysen L, Fröhlich J, Providoli R, Ernst T, Seyam M, Jusufoska M, Tolic J, Zimmermann C, Scafetta T, Wueger P, Weissen S, Gallmann C, Busche P, Wingeier B, Schöb L, Flury D, Röllin A, Béguelin C, Etter G, Huber B and Tarr P. Grippeimpfung: Kritische Beurteilung und praktische Empfehlungen. Primary and Hospital Care: Allgemeine Innere Medizin. 2021;21:52-59.

- Corsetti M, Brown S, Chiarioni G, Dimidi E, Dudding T, Emmanuel A, Fox M, Ford AC, Giordano P, Grossi U, Henderson M, Knowles CH, O'Connell PR, Quigley EMM, Simren M, Spiller R, Whelan K, Whitehead WE, Williams AB and Scott SM. Chronic constipation in adults: Contemporary perspectives and clinical challenges. 2: Conservative, behavioural, medical and surgical treatment. Neurogastroenterol Motil. 2021;33:e14070.

- Carroll CSE, Andrew ER, Malik L, Elliott KF, Brennan M, Meyer J, Hintze A, Almonte AA, Lappin C, MacPherson P, Schulte KM, Dahlstrom JE, Tamhane R, Neeman T, Herbert EW, Orange M, Yip D, Allavena R and Fahrer AM. Simple and effective bacterial-based intratumoral cancer immunotherapy. Journal for immunotherapy of cancer. 2021;9.

-

Publikationen 2020

- Pranga D, Zerm R, Girke M and Kröz M. Viscum album and a Concomitant Integrative Medical Therapy in a Patient Suffering From Primary Raynaud Syndrome and Primary Breast Cancer - A 10-Year Follow-up Case Report. In: Scheer R, Alban S, Becker H et al. , ed. Mistel in der Tumortherapie 5 - Aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung, Essen: KVC Verlag; 2020(5): 339-350.

- Mehl A, Brauer D, Didwiszus A, Gelin-Kroz B, Pranga D, Zerm R, Gutenbrunner C, Reif M and Kröz M. The Anthroposophic Art Therapy Assessment Paint (AART-ASSESS-P): A peer-report instrument to assess patients' pictorial expression during Anthroposophic Painting Therapy. Explore (NY). 2020;17:541-548.

- Kröz M, Zerm R, Pranga D, Mehl A and Reif M. Cancer-related Fatigue (CRF) und Cancer-related Insomnie bei Brustkrebspatientinnen - Zwei Seiten einer Medaille? - Klinik, Diagnose und evidenzbasierte Therapien der CRF - Eine Übersicht. In: Scheer R, Alban S, Becker H et al. , ed. Mistel in der Tumortherapie 5 - Aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung Essen: KVC Verlag; 2020(5): 521-532.

- Kröz M, Blau A and Blau I. Hämatoonkologische Erkrankungen. In: Peter H, Penzel T, Peter JH and Peter J G, eds. Enzyklopädie der Schlafmedizin Berlin, Heidelberg: Springer Reference Medicine. Springer; 2020.

- Dietrich L, Abreu De Azevedo M, Wirz S, Romer T, Schmid-Thurneysen L, Rasch H, Deml MJ, Froehlich J, Providoli R, Ernst T, Seyam M, Jusufoska M, Tolic J, Suggs S, Gallmann C, Busche P, Wingeier B, Schoeb L, Meynard A, Hausmann O, Flury D, Röllin A, Kovari H, Béguelin C, Hasse B, Etter G, Huber B and Tarr P. COVID-19, Influenza und grippeähnliche Erkrankungen - Infektionen in der Praxis – Teil 1 «Klinik und Diagnostik». Primary and Hospital Care: Allgemeine Innere Medizin. 2020;20:377-382.

- Deml MJ, Dietrich LG, Wingeier B, Etter G, Gallmann C, Berger C, Suggs LS, Huber BM and Tarr PE. Collaborating with Complementary and Alternative Medicine (CAM) Providers When Writing HPV Vaccine Review Articles. J Clin Med. 2020;9.

- Debus M and Orange M. Herausforderungen einer Anthroposophischen Onkologie. Der Merkurstab. 2020;73:382-393.

- Biechele J and Fox M. A Patient with Metastatic Lung Cancer and Dysphagia. Gastroenterology. 2020;158:485-487.

- Rüdisüli A, Simões-Wüst AP, Schenker M and Krüerke D. Behandlungen von Brustkrebstpatientinnen mit Mistelextrakten unterschiedlicher Wirtsbäume: Eine deskriptive Datenbankauswertung. In: S. A. R. Scheer, H. Becker et al. , ed. Mistel in der Tumortherapie 5 - Aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung Essen: KVC Verlag; 2020(5): 219-231.

-

Publikationen 2019 und zuvor

- von Manitius S, Flugel D, Gievers Steinlein B, Schnelle M, von Mandach U and Simões-Wüst AP. Bryophyllum pinnatum in the treatment of restless legs syndrome: A case series documented with polysomnography. Clin Case Rep. 2019;7:1012-1020.

- Simões-Wüst AP and Dagnelie PC. To be or not to be for humankind - organic diets revisited for a sustainable development. Sustainable Earth. 2019;2.

- Krüerke D. Journal Club Comment: Improved language in chronic aphasia after self-delivered iPad speech therapy. Neuropsychol Rehab 2018; 28(5):818-831. Complementary Medicine Research. 2019;26:228-230.

- Kienle GS, Ben-Arye E, Berger B, Nahum CC, Falkenberg T, Gabor K, Kiene H, Martin D, Szöke H, Baars E, Benevides I, Breitkreuz T, Büssing A, Dach Cv, Duarte AM, Gardin N, Geider S, Ghelman R, Girke M, Gruber H, Hamre H, Heusser P, Huber B, Huber R, Kramer K, Kröz M, Krüerke D, Landman-Reiner A, Längler A, Leneweit G, Matthes H, Murthy H, Nyapati SR, Portalupi E, Doctor R, Schad F, Scheffer C, Schempp C, Schlaeppi M, Schmidt-Troschke S, Schoen-Angerer Tv, Simões-Wüst P, Soldner G, Vagedes J, Villegas Y, Werthmann P and Wolf U. Contributing to Global Health – Development of a Consensus-based Whole Systems Research Strategy for Anthroposophic Medicine. Accepted: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2019.

- Hofmann Y, Berger H, Wingeier B, Huber B, Boggian K, Hug-Batschelet H, Rosamilia C, Mosimann P, Bielicki J, Horvath L, Hotz M-A, Dettwiler A, Avoledo P, Rowedder A, Hasse B, Posfay-Barbe K, Senn L and Tarr P. Behandlung der Streptokokken-Angina. Swiss Medical Forum – Sschweizerisches Medizin-Forum. 2019;19:481-488.

- Germann M, Hilfiker A, Huber BM, Rosamilia C, Grandinetti T, Wingeier B, Etter G, Carp PC, Kurath J, Albrich WC and Tarr P. Immunstimulation zur Prävention und Therapie von akuten Luftwegsinfektionen. Primary and Hospital Care: Allgemeine Innere Medizin. 2019;19:345-349.

- Deml MJ, Jafflin K, Merten S, Huber B, Buhl A, Frau E, Mettraux V, Sonderegger J, Kliem P, Cattalani R, Krüerke D, Pfeiffer C, Burton-Jeangros C and Tarr PE. Determinants of vaccine hesitancy in Switzerland: study protocol of a mixed-methods national research programme. BMJ Open. 2019;9:e032218.

- Carroll CSE, Malik L, Eliott KF, Andrew ER, Brennan M, Meyer J, Hintze A, Lappin C, MacPherson P, Schulte K-M, Dahlstrom J, Tamhane R, Neeman T, Herbert EW, Orange M, Yip D, Allavena R and Fahrer A. Simple and effective tumour immunotherapy using intratumoural Complete Freund's Adjuvant. Submitted to: Science Translational Medicine. 2019.

- von Bonin D, Klein SD, Würker J, Streit E, Avianus O, Grah C, Salomon J and Wolf U. Speech-guided breathing retraining in asthma: a randomised controlled crossover trial in real-life outpatient settings. Trials. 2018;19:333.

- Krüerke D, Simões-Wüst AP, Kaufmann C, Frank M, Faldey A, Heusser P and von Bonin D. Can Speech-Guided Breathing Influence Cardiovascular Regulation and Mood Perception in Hypertensive Patients? J Altern Complement Med. 2018;24:254-261.

- Dietrich L, Notter J, Huber B, Wallnöfer A, Huang D, Wingeier B, Zellerf A, Deml MJ, Pfeiffer C, Suggs S, Jafflin K, Fiorini-Bernasconi C, Quach A, Mäusezahl M, Spaar A, Lopetrone F, Navarria I, Yaron M, Itin P, Popp KA, Bertisch B, Plattner T, Berger C, Tirri BF and Tarr P. Neuigkeiten zur Impfung gegen das humane Papillomavirus. ARS MEDICI. 2018;12:531-537.

- Deml MJ, Mettraux V, Huber B, Krüerke D, Wingeier B, Gallmann C, Kliem P, Frau E, Sonderegger J, Cattalani R, Zeller A, Berger C, Mäusezahl M, Suggs S, Jafflin K, Merten S, Burton-Jeangros C and Tarr P. Impfskepsis in der Schweiz – ein nationales Forschungsprogramm. PraxisDepesche. 2018;6:42-44.

- Werthmann PG, Hintze A and Kienle GS. Complete remission and long-term survival of a patient with melanoma metastases treated with high-dose fever-inducing Viscum album extract: A case report. Medicine (Baltimore). 2017;96:e8731.

- Simões-Wüst AP, Molto-Puigmarti C, van Dongen MC, Dagnelie PC and Thijs C. Organic food consumption during pregnancy is associated with different consumer profiles, food patterns and intake: the KOALA Birth Cohort Study. Public Health Nutr. 2017;20:2134-2144.

- Simões-Wüst AP, Molto-Puigmarti C, Jansen EH, van Dongen MC, Dagnelie PC and Thijs C. Organic food consumption during pregnancy and its association with health-related characteristics: the KOALA Birth Cohort Study. Public Health Nutr. 2017;20:2145-2156.

- Schlappi M, Ewald C, Kuehn JJ, Weinert T and Huber R. Fever Therapy With Intravenously Applied Mistletoe Extracts for Cancer Patients: A Retrospective Study. Integr Cancer Ther. 2017;16:479-484.

- Klein S, Kohler S, Krüerke D, Templeton A, Weibel A, Haraldsson E, Nahm M and Wolf U. End-of-Life Experiences: A Survey among Physicians and Nurses in a Hospital for Anthroposophically Extended Medicine. Complement Med Res. 2017;00:1-6.

- Orange M, Reuter U and Hobohm U. Coley's Lessons Remembered: Augmenting Mistletoe Therapy. Integr Cancer Ther. 2016;15:502-511.

- Haeck M. Anthroposophische Medizin bewährt sich auch in der Psychiatrie. Schweizerische Zeitschrift für Ganzheitsmedizin / Swiss Journal of Integrative Medicine. 2016;28:203-205.

- Simões-Wüst AP, Hassani TA, Müller-Hübenthal B, Pittl S, Kuck A, Meden H, Eberhard J, Decker M, Fürer K and von Mandach U. Sleep Quality Improves During Treatment With Bryophyllum pinnatum: An Observational Study on Cancer Patients. Integr Cancer Ther. 2015;14:452-9.

- Simões-Wüst AP. Kann Komplementärmedizin einen aktiven Beitrag zur Prävention von Übergewicht leisten? Schweizerische Zeitschrift für Ganzheitsmedizin / Swiss Journal of Integrative Medicine. 2015;27:230-238.

- Oufir M, Seiler C, Gerodetti M, Gerber J, Fürer K, Mennet-von Eiff M, Elsas SM, Brenneisen R, von Mandach U, Hamburger M and Potterat O. Quantification of Bufadienolides in Bryophyllum pinnatum Leaves and Manufactured Products by UHPLC-ESIMS/MS. Planta medica. 2015;81:1190-7.

- Fürer K, Simões-Wüst AP, Winkler A, Amsler N, Schnelle M and von Mandach U. [The Application of Bryophyllum pinnatum Preparations in Obstetrics and Gynaecology - a Multicenter, Prospective Observational Study]. Forsch Komplementmed. 2015;22:231-6.

- Elsas SM and Sucher NJ. Botanicals for epilepsy. Preface. Epilepsy & behavior : E&B. 2015;52:279-80.

- Elsas SM. A model on how to obtain data from botanical practitioners. Epilepsy & behavior : E&B. 2015;52:333-7.

- Wälchli C, Saltzwedel G, Krüerke D, Kaufmann C, Schnorr B, Rist L, Eberhard J, Decker M and Simões-Wüst AP. Physiologic effects of rhythmical massage: a prospective exploratory cohort study. J Altern Complement Med. 2014;20:507-15.

- Spindler H, Tobler R, Krüerke D and Orange M. What to Eat When You Can't Eat: An Anthroposophic Medicine Perspective. Global advances in health and medicine : improving healthcare outcomes worldwide. 2014;3:59-61.

- Michaelis R, Schonfeld W and Elsas SM. Trigger self-control and seizure arrest in the Andrews/Reiter behavioral approach to epilepsy: a retrospective analysis of seizure frequency. Epilepsy & behavior : E&B. 2012;23:266-71.

- Elsas SM, Gregory WL, White G, Navarro G, Salinsky MC and Andrews DJ. Aura interruption: the Andrews/Reiter behavioral intervention may reduce seizures and improve quality of life - a pilot trial. Epilepsy & behavior : E&B. 2011;22:765-72.

Kontakt

Unser Forschungsteam

v. l. n. r.: Bernhard Wingeier, Clelia Sasseli, Matthias Kröz, Ana Paula Simões-Wüst, Daniel Krüerke, Tiffany Huber, Mark Fox, Siegward-M. Elsas

Weiterverwendung Ihrer Daten zu Forschungszwecken

Ihre Einwilligung ermöglicht die Analyse von Routinedaten in wichtigen Forschungsprojekten.

Weitere Informationen zur Weiterverwendung Ihrer gesundheitsbezogenen Daten.

Spenden

Unterstützen Sie unsere klinische Forschung und helfen Sie zukünftigen Patientinnen und Patienten.

Mehr erfahren, weshalb wir auf Spenden angewiesen sind:

Mitarbeitende Forschung

PD Dr. med. Matthias Kröz

Facharzt für Innere Medizin und Schlafmedizin (D)

Leitung Forschung

Facharzt für Innere Medizin und Schlafmedizin (D)

Leitung Forschung

Dr. rer. nat. Daniel Krüerke

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dr. med. Siegward Elsas

Facharzt für Neurologie

Facharzt für Neurologie

Lorna Fässler

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Vita

Medizinstudium in Oxford, Facharztausbildung zum Gastroenterologen in London am...weiterlesen

Prof. Dr. med. Mark Fox

Facharzt Gastroenterologie,

Leiter Funktionsdiagnostik

Vita

Medizinstudium in Oxford, Facharztausbildung zum Gastroenterologen in London am St.Thomas’ und King’s College Hospital sowie am Universitätsspital Basel und Zürich,langjährige akademische Tätigkeit am “National Digestive Diseases Center” in Nottingham, GB und in der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie in Universitätsspital Zürich,Leitender Arzt am St. Claraspital, Basel, seit Anfang 2019 Leitender Arzt und Leiter des neuen Zentrums für die Untersuchung und Behandlung von Motilitätsstörungen und funktionellen Erkrankungen des Verdauungssystems Klinik Arlesheim

Das wissenschaftliche Interesse von Mark Fox liegt in der Entwicklung und der Anwendung neuer Untersuchungsmethoden zur Darstellung der Struktur, der Funktion und der Sensibilität des Verdauungssystems.

Die Ergebnisse seiner Arbeiten haben neue Einsichten über die alltäglichen Funktionen des Magendarmtraktes erbracht und wie diese verändert werden bei Patienten mit Schluckbeschwerden, Reflux, Dyspepsie, Blähungen, Reizdarm, Obstipation und Stuhlinkontinenz. Die neuen Untersuchungstechniken sollen nicht nur die Ursachen gastroenterologischer Beschwerden diagnostizieren, sondern auch eine zielgerichtete effektive Therapie ermöglichen.

Vorsitzender einer internationalen Arbeitsgruppe zur Erarbeitung allgemeiner diagnostischer Klassifikationen für die physiologischen Untersuchungen der Magendarmfunktion,

Mitglied des „Education Committee of United European Gastroenterology“ (UEG)

Für seine Arbeiten erhielt Mark Fox 2015 den Titularprofessor vom Universitätsspital Zürich.

Facharzt Gastroenterologie,

Leiter Funktionsdiagnostik

Tiffany Huber

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Clelia Sasseli

Studienkoordinatorin

Studienkoordinatorin

Prof. Dr. phil. II (P) Ana Paula Simões-Wüst

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Wissenschaftliche Mitarbeiterin