Es braucht den Blick auf das Ganze

Dieser Überzeugung ist der Infektiologe Prof. Dr. med. Philip Tarr, Co-Chefarzt am Kantonsspital Baselland. „Quinte“-Redaktorin Verena Jäschke hat mit ihm über die Entwicklung der Medizin und die Herausforderungen des Gesundheitswesens gesprochen.

Wohin entwickelt sich Ihrer Meinung nach die Medizin in der Schweiz?

Ich sehe da zwei Tendenzen: Zum einen werden die klassischen schulmedizinischen Elemente zunehmen. So werden wir zum Beispiel immer bessere Herzklappenprothesen und onkologische Antikörpertherapien entwickeln. Der medizinische Fortschritt wird auch in Zukunft fantastische Ergebnisse zeigen. Zudem wird die Spezialisierung weiter zunehmen. Schon heute gibt es für alles Spezialistinnen und Spezialisten, und diese Entwicklung wird so weitergehen. Zum anderen muss es da verstärkt jemanden geben, der das integriert, was all die Spezialistinnen machen. Das ist meist die klassische Hausärztin, und es sind die integrativmedizinisch Praktizierenden. Die stellen den kranken Menschen als Person in den Mittelpunkt; sie sehen nicht nur die einzelnen Probleme, sondern eben den ganzen Menschen. Ich finde, das ist die beste Medizin, die diese beiden Seiten integrieren kann. Ich denke, das ist die Zukunft. Es braucht den Blick auf das Ganze.

Also ganzheitliche Medizin auch innerhalb der Schulmedizin?

Ja! Auch bei uns, einem nicht anthroposophischen Spital, braucht es die Allgemeinmedizin – also diejenigen, die die Details, die verschiedenen Ergebnisse aus den diversen Fachrichtungen zusammenbringen. Insofern ist auch hier ein integrativer Ansatz sinnvoll. Die schulmedizinischen Fortschritte darf man aber auf keinen Fall kleinreden. So finde ich persönlich die Tatsache, dass wir wirksame Corona- Impfungen innert weniger als einem Jahr auf die Beine gestellt haben, sehr beeindruckend. Dieser Erfolg wird ja auch von der Anthroposophischen Medizin positiv bewertet.

Was erwartet die Ärztinnen und Ärzte im Schweizer Gesundheitswesen?

Wegen der Kostenzunahme können die Politikerinnen und Politiker da nicht tatenlos zusehen. Ich glaube, dass die Reglementierungen weiter zunehmen werden, es werden immer mehr Qualitätsnachweise erforderlich sein. Der Kostendruck wird steigen und mit diesem der Einfluss der Betriebswirtschaft und Politik. Wir wissen leider, dass gewisse Reglementierungen die Qualität nicht steigern und dafür die Motivation der Ärztinnen und Ärzte sinkt. Echte Qualität ist schwierig zu messen, sondern wird am besten dargestellt durch ein gutes Verhältnis zwischen der Ärztin und ihrem Patienten und nicht über irgendwelche Messungen. Das kommt leider zu kurz.

Macht es dann eigentlich noch Spass, Arzt zu sein?

Das ist eine gute Frage; mir macht es immer noch enormen Spass, aber wir leiden alle unter den zunehmenden administrativen Tätigkeiten, auf die wir lieber verzichten würden.

Welche Herausforderungen sehen Sie für das Gesundheitswesen, aber auch für die Spitäler und für Sie als Arzt, als Teil von diesem Gesundheitswesen?

Ich sehe grosse Herausforderungen für die Motivation. Die hochmotivierten Ärztinnen und Ärzte, die Tag und Nacht zu arbeiten bereit sind, werden wohl weniger werden. Das sieht man ja schon an den jungen Kolleginnen und Kollegen; die lassen sich lieber anstellen und haben gern ein Pensum, das sich klar definieren lässt. Es ist ja auch positiv, dass sie auf ihre Work-Life-Balance schauen. Nur befürchte ich, dass darunter der Fortschritt leiden könnte und die Ärztinnen und Ärzte viel von ihrer Selbständigkeit verlieren. Medizin wird mehr zu einem normalen Beruf werden und weniger Berufung sein. Das macht mir ein wenig Sorgen. Aber natürlich leiden die Familie und Hobbies, wenn man 80 Stunden die Woche für die Medizin investiert.

Wie beschreiben Sie das Spital der Zukunft?

Ich glaube, das wird im gleichen Stil weitergehen wie die letzten zehn Jahre schon: Die Spezialisierung wird zunehmen. Gleichzeitig haben die Spitäler erkannt, dass die allgemeine Medizin eben doch notwendig ist. Ohne interdisziplinäre Zusammenarbeit geht es nicht. Ich freue mich, dass diese Tendenz eher Aufwind bekommt.

Welche Rolle wird die Digitalisierung der Medizin spielen?

Die Digitalisierung ist wichtig, auch für die Forschung. Ich glaube, es gibt zu viele kleine Studien. Da braucht es unbedingt mehr Vernetzung. So kann sich zum Beispiel die Klinik Arlesheim mit deutschen anthroposophischen Kliniken vernetzen, ihre Daten teilen und spannende Projekte zusammen machen. Das hat hervorragendes Potenzial. Wichtig ist, dass wir bei aller Digitalisierung nicht den Menschen vergessen, um den es in der Medizin geht.

Wie sehen Sie die Möglichkeiten der Komplementärmedizin in der Schweiz? Können Sie sich vorstellen, dass in 30 Jahren ein Universitätsspital eine Abteilung für Anthroposophische Medizin hat?

Diesbezüglich bin ich offen und sehe es sehr positiv, dass die fünf komplementärmedizinischen Richtungen in der Verfassung verankert sind. Wir müssen über das Niveau der Diskussion hinwegkommen, dass nur das gut ist, was auch wissenschaftlich bewiesen ist. Ein Viertel bis die Hälfte der Schweizer Bevölkerung nimmt Komplementärmedizin in Anspruch. Sie interessiert diese Diskussion nicht. Das ist doch fantastisch. Wenn diese Menschen zufrieden sind, dann soll man sie in Frieden die Komplementärmedizin in Anspruch nehmen lassen. Der Erfolg der Klinik Arlesheim spricht für sich. Eberhardt Wolff, ein Medizinhistoriker, hat mal zum Thema Impfungen gesagt: „Da kommen wir nicht weiter, wenn wir die ewig gleichen Diskussionen wiederholen. Sondern man soll erstmal beiseitelassen: Wer hat Recht und wer hat nicht Recht?“ Nur so kommt man miteinander ins Gespräch. Das hat für unser Nationales Forschungsprogramm zur Impfskepsis hervorragend funktioniert, wir haben eine sehr produktive, interessante und spannende Zusammenarbeit mit der Komplementärmedizin.

Wo sehen Sie die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit der Komplementärmedizin?

In der Infektiologie fokussieren wir – finde ich – viel zu sehr auf den Spitalbereich. Mehr als 80 Prozent aller Antibiotika werden ambulant verschrieben, deshalb müssen wir uns mehr für Infektionen in der Hausarztpraxis interessieren. Daniel Krüerke und Philipp Busche haben vor wenigen Jahren in der Quinte sehr gute Artikel geschrieben über Antibiotikaresistenzen (Ausgabe 50, Anm. der Red.). Ich möchte betonen, dass die Idee, dass eine Blasenentzündung oder eine Streptokokkenangina ohne Antibiotika behandelt werden können, aus der Komplementärmedizin kommt. Wenn wir Antibiotika einsparen wollen, dann sollten wir mit der Komplementärmedizin zusammenarbeiten: Wie behandle ich eine Blasenentzündung, eine Streptokokkenangina konkret? Wie mache ich das ohne Antibiotika? Mache ich einen Wickel? Setze ich auf Gurgeln, Trinken, Wärme und all die Möglichkeiten, die es in der Komplementärmedizin halt gibt? Ich sehe es als wichtig, dass wir wieder besser lernen, die Symptome zu lindern, mit einer Betonung der Fürsorge für die Patientin. Weniger Antibiotika einzusetzen ist unproblematisch, will aber gelernt sein.

Welche Entwicklungen zeichnen sich in Bezug auf die Patientinnen und Patienten ab?

Sie sind heute besser informiert als vor 30 Jahren. Sie möchten nicht mehr nur passive Empfänger von top-down-Befehlen von einem autoritären Arzt – und damals waren es vor allem Männer – sein. Ich plädiere dafür, dass die Patientinnen und Patienten mitreden dürfen. Wir Ärztinnen und Ärzte sollen ihre Autonomie heute mehr respektieren. Die schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften hat gerade ein Dokument veröffentlicht, in dem es heisst: „Wir müssen die Autonomie der Patientinnen und Patienten auch dann respektieren, wenn sie Entscheide treffen, die uns unvernünftig erscheinen.“ Denn ihre Autonomie an sich ist ein hohes Gut. – Das finde ich zentral. Ausserdem verweisen sie darauf, dass die Berücksichtigung der Autonomie kultiviert werden muss. Das ist nicht etwas, was wir Ärztinnen und Ärzte einfach können, wir müssen das vermehrt kultivieren: der Patientin, dem Patienten zuhören, sie in Entscheide miteinbeziehen und gemeinsam über die Behandlung entscheiden. Voraussetzung für dieses „Shared Decision Making“, das gemeinsame Entscheiden, ist der informierte Patient, die informierte Patientin. Mir ist das sehr wichtig. Darauf müsste auch unbedingt schon in der Ausbildung Wert gelegt werden. Es reicht nicht, die Medizin als Wissenschaft und als Handwerk perfekt zu beherrschen. Es braucht sehr viele kommunikative Fähigkeiten und die Bereitschaft, mit den Patientinnen und Patienten zu arbeiten.

Wie passen Stärkung der Patientenautonomie und zunehmender Kosten- und Zeitdruck zusammen?

Ich weiss, dass eine patientenzentrierte Medizin den Ruf hat, dass sie viel Zeit braucht; aber ich glaube, das ist nicht so. Wenn man das mal kultiviert und verinnerlicht hat, dann braucht das nicht viel mehr Zeit. Auch eine Impfberatung muss nicht immer 45 Minuten dauern. Denn weder ich als Arzt noch das Bundesamt entscheidet über die Impfung. Es darf jede und jeder selbst entscheiden – das heisst aber auch, sie oder er muss diese Entscheidung treffen. Ich darf den Ball also zurückspielen und brauche dann vielleicht nicht 45 Minuten Zeit, die ich sowieso nicht habe. Sondern die Patientin, der Patient geht nach Hause und recherchiert das im sozialen Umfeld, liest dazu vielleicht etwas nach. Wenn sie dann zu einem nächsten Gespräch kommen, haben sie bereits die Arbeit gemacht, die es braucht. Ich bin da sehr optimistisch. Wenn ich das bereits kultiviert und mir diese patientenzentrierte Haltung zu eigen gemacht habe, dann ist es viel einfacher, als wenn es noch etwas Fremdes ist. Wichtig ist, dass wir mit den Patientinnen und Patienten im Gespräch bleiben.

Was halten Sie davon, wenn sich Patientinnen selbst Wissen aneignen, recherchieren und möglicherweise schon mit der Diagnose zu Ihnen in die Sprechstunde kommen?

Das ist perfekt. Und es ist ja auch nicht so, dass ich dann nichts mehr zu tun hätte. Die Patientinnen und Patienten haben mit dem Internet sehr viele Informationen zur Verfügung. Der Zugang zu Informationen ist heute sehr leicht. Aber es sind auch sehr viele Informationen verfügbar, die sich zum Teil widersprechen. Dann kommen die Patientinnen teils verwirrt oder besorgt, weil sie es nicht mehr verstehen und nicht mehr einordnen können. Ich freue mich sehr, wenn die Patienten bereits recherchiert haben. Es ist eine sehr gute Entwicklung – das macht es aber nicht immer einfach.

Was wünschen Sie der Klinik Arlesheim für die nächsten 100 Jahre?

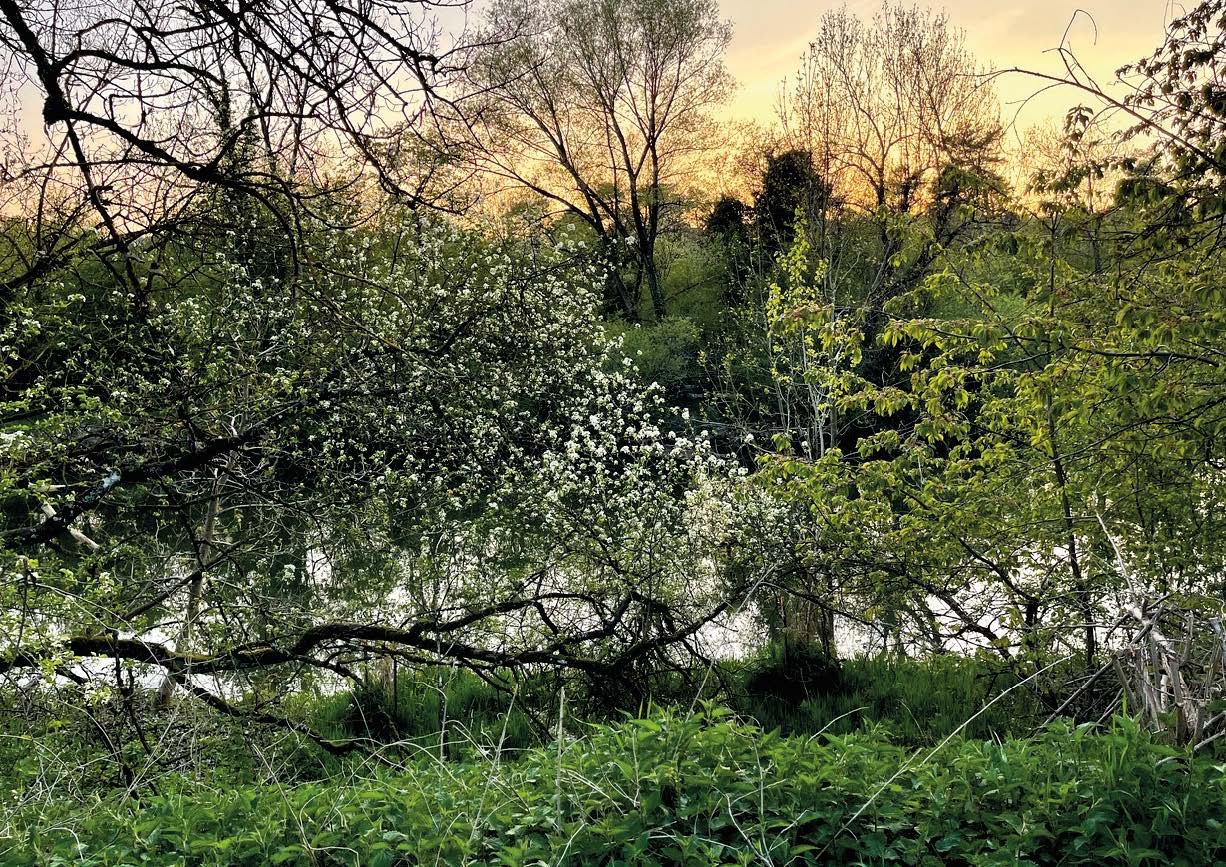

Lassen Sie mich das Bild des Frühlingsanfangs nutzen, wenn es noch kalt ist und die ersten Blüten rauskommen. Ich wünsche der Klinik Arlesheim, dass die Knospen zu Blüten werden! Da wird eine integrative Medizin praktiziert, wie wir es an den Universitäts- und Kantonsspitälern vermehrt auch machen sollten – absolut. Eine Medizin, in der nicht nur das medizinische Problem, sondern die Patientin und der Patient im Vordergrund stehen – ich denke, das können wir auch, und das müssen wir in der Schulmedizin wieder mehr machen. Viele schulmedizinische Hausärztinnen und Hausärzte können das bereits gut, auch manche Spitalärzte, wir müssen das nur noch mehr kultivieren.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

| weitere Angaben zum Arbeitsschwerpunkt | Intensive Forschungstätigkeit, u.a. Nationales Forschungsprogramm NFP74 zu Impfskepsis, in Zusammenarbeit mit der Universität Genf, der Klinik Arlesheim, dem Kantonsspital Fribourg und der UNION der komplementärmedizinisch tätigen Ärztinnen und Ärzte. Zudem Forschung zu HIV und Älterwerden in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen HIV Kohortenstudie. Interesse für den zurückhaltenden Antibiotikaeinsatz in der Medizin. Einsatz für praktisch nützliche Weiterbildung von Kollegen und Kolleginnen. |